中国晨报青海讯(周智昂):十月,在海拔3000米的柴达木盆地腹地,海西州德令哈市的秋风裹着高海拔特有的清冽,掠过光伏园区连绵的板阵,炽烈的阳光在此落地生根,化作奔涌的绿流。从“光—氢—储”协同让散逸的光能变“绿色宝藏”,到装备制造夯实根基、储能技术消纳产能,这里的每一缕阳光、每一次设备运转,都在勾勒德令哈市新能源产业发展的新图景。

光伏园区内,华电德令哈3兆瓦光伏制氢项目的电解槽正源源不断地将阳光转化为氢能。作为我国首个高海拔光氢储一体化项目,这里每天最多能产出465公斤绿氢,标志着我国在高寒缺氧环境下规模化绿氢制备技术取得重大突破。

“我们通过3套200标准立方米/小时的PEM电解水装置,将光伏弃电转化为氢能储存,年产氢量达到153吨。”华电新能源有限公司德令哈片区副主任杜琰介绍,因绿电制氢生产原料单一,生产过程中不会产生任何废弃物,产出的绿氢纯度能达到99.999%。

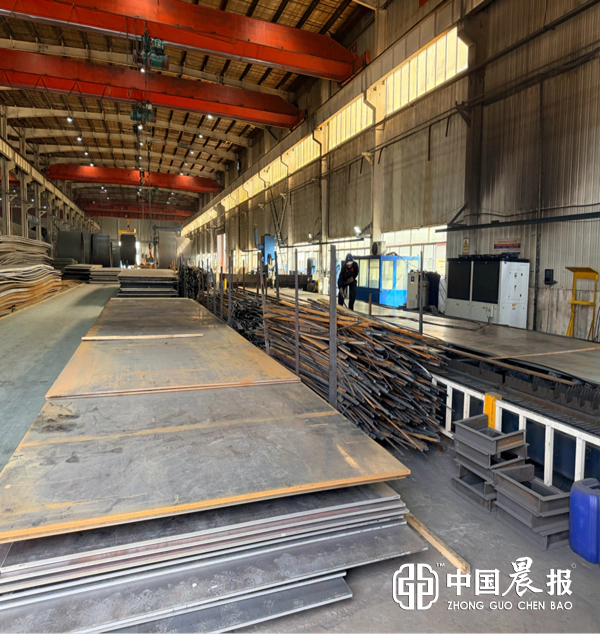

新能源的高效转化,离不开本地装备制造的强力支撑。在青海华汇新能源有限公司园区中,一根根直径三四米的风机塔筒排列在德令哈市广阔的蓝天下,场面极其壮观;生产车间中,钢板堆积如山,风机塔筒节段和光伏板支架正在被源源不断地生成出来。这家从传统钢结构企业转型的新能源装备制造商,如今已具备年产1000套3兆瓦风电机组塔架、15万套光热智能支架、10万吨太阳能设备制造和配套的防腐、钢构制造、压力容器、非标设备等制造的能力,夯实了属地新能源产业的基础根基。

青海华汇新能源有限公司相关负责人张方金说:“我们公司紧密围绕新能源装备制造业,形成了以产品生产、安装、服务为一体的产业链条,产品主要供给我省光伏、风电基地,年产值能达到4亿元。”

而在德令哈市青海中车四方所新能源科技有限公司车间内,四四方方的5兆瓦时电化学储能系统摆放在中央。不要小看这些“方盒子”,这是将储能系统、液冷系统、消防系统和配电系统集成于20英尺集装箱内的新型储能单元,可以储存风电、光伏产生的电能,在产电低效期释放,相当于一个“超级充电宝”。

“我们公司主要负责储能系统的集成与测试、开展售后服务与技术支持,消纳属地化生产产能。”青海中车四方所新能源科技有限公司财务负责人戈龙介绍道,他们将着力于为我省新能源产业“补链、延链”,实现“青海用、青海造、青海产”。

华汇新能源有限公司风机塔筒

华汇新能源有限公司生产车间

华汇新能源有限公司生产车间

青海中车四方所新能源科技有限公司车间内,工作人员正在检查5兆瓦储能系统